Детство и юность

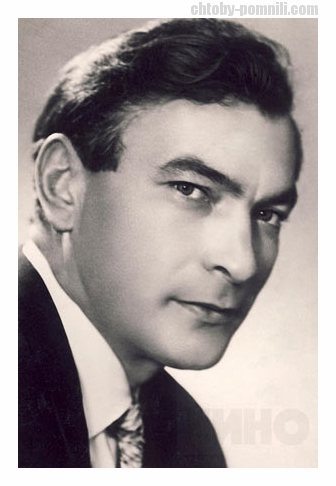

Родился будущий актер в Москве 14 апреля 1915 года. Он был выходцем из дворянской семьи: Глебовы состояли в родстве с графом Василием Орловым-Денисовым, князьями Трубецким и Голицыным. Некоторые историки считают, что его семья была связана со Львом Толстым, а бабушка актера Софья Николаевна Трубецкая – прототип Наташи Ростовой

.

Детство мальчик вместе с родителями провел в деревне Назарьево под Звенигородом. Туда они переехали из столицы, чтобы скрыться от революции. Отец Глебова был коннозаводчиком, в семье было пятеро детей. Петр Петрович любил вспоминать свое раннее детство в окружении близких людей и живописной природы вокруг, но этот мирный этап его биографии закончился быстро.

Когда Петру было 7 лет, отец умер от тифа. В их дом пришли большевики. Из просторного особняка мать с детьми выселили во флигель, а в здании разместили детский интернат. Семье пришлось тяжело: одежды и обуви у них почти не было, им приходилось чуть ли не голодать. Несмотря на это, Глебовы остались на родине, хотя родственники предлагали им переехать за границу.

Окончив семилетку, Петр поступил в мелиоративно-дорожное училище. Место учебы было выбрано наугад – тогда он даже не представлял, что это за заведение и кем предстоит потом работать. Только после окончания учебного заведения юноша заинтересовался театром и попробовал поступить в драматическую студию имени Станиславского. Получилось не с первого раза, но Глебова поддержал старший брат Георгий, уговоривший его на еще одну попытку.

Актеру приходилось скрывать свое дворянское происхождение. В анкетах Петр указывал, что его мать – домохозяйка, а отец – агроном, однако при поступлении в студию по настоянию матери он все же указал подлинные данные.

«Петя, пиши из «дворян»! – негодовала тогда Мария Александровна. – Во-первых, это правда, во-вторых, меня лишали права голоса и прочего всего. И это прошло. Но главное, сын мой, ты — дворянин!»

Глебову удалось поучиться у настоящих мастеров сцены, в том числе у самого Константина Станиславского. Он входил в состав приемной комиссии, и выступление Петра с крыловской басней «Два мужика» растрогало его чуть ли не до слез. Впоследствии мэтр уделял пристальное внимание талантливому новичку, научил своей системе и заставил в нее поверить. Глебов потом вспоминал его с теплом и благодарностью.

Детские годы

Родился Петр Глебов в Москве в апреле 1915 года, там же жил до 1919 года. С началом революции он и его брат были отправлены в Назарьево — деревню в Звенигородской области. По прошествии некоторого времени они вновь переезжают, на этот раз в другую деревню, Дарьино. В своем интервью Петр Петрович рассказывал, как с ребятишками по ночам скакали на лошадях, а до рассвета пели песню под гармонь. Тогда сложно было представить, что такие навыки пригодятся актеру очень скоро.

Из воспоминаний о детстве артист рассказывал следующее: «1917 год мне запомнился отчетливо, ведь тогда застрелили моего любимого пса. В нашем родовом имении была небольшая детская, а в ней стоял вольер с птицами. Отец очень любил их разводить, охотник как-никак».

В 1922 году умер Петр Владимирович — отец Глебова, дворянин. Причиной столько неожиданной кончины стал тиф, настигший его в то время, когда Петр Владимирович поехал отобрать лошадей для Красной Армии.

«Жили бедно, одевались плохо. Я ведь, как только снег сходил и до следующего снега, босым ходил, не было возможности купить сандалии. Мой брат также ходил, но мы молчали и терпели, мать одна все тянула. Помню, как бегала за едой на 5 км на железнодорожную станцию.», — с тоской вспоминал Петр Петрович.

Театр

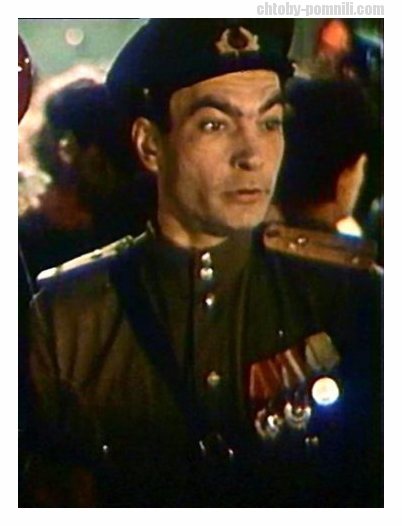

В 1941 году молодого выпускника приняли в театральную труппу, но он не успел отыграть даже одного сезона – началась война. Петр отправился на фронт добровольцем и попал в зенитно-артиллерийский полк, где служил до самой победы.

На досуге артист развлекал сослуживцев пением и игрой на гитаре, а во времена затишья он с друзьями ставил спектакли в полковом клубе. 9 мая 1945 года актеры вышли на сцену для постановки «Трех сестер» и внезапно услышали из зала крики «Победа!». Глебов запомнил этот момент на всю жизнь, хотя впоследствии не любил вспоминать военное прошлое.

За службу Петр Петрович получил многочисленные награды, в том числе орден Красной Звезды и медаль «За оборону Москвы». После демобилизации актер вернулся в труппу родного театра и провел там следующие 20 лет, сыграв в знаменитых спектаклях – «Салемские ведьмы», «Дни Турбиных», «Три сестры».

Учеба в школе и техникуме

После окончания 7 классов перед будущим известным актером возникла проблема выбора профессии. Поступил он в мелиоративный техникум. На расспросы о таком странном выборе Петр с улыбкой отвечал, что в те годы ему страсть как хотелось быть ближе к природе, уж очень любил он охоту. Будучи ребенком, подумал, что мелиорация — наука, связанная с утками, вот и поступил, надеясь на то, что целыми днями можно будет охотиться.

Во время учебы в техникуме, как и его друзья, обзавелся девушкой Петр Глебов. Личная жизнь его в то время была сложной, ведь любимая оставалась в Москве, когда техникум перевели в подмосковную деревню Брасово. После окончания техникума в 1935 году Глебов проработал целый год гидротехником в Богучарском районном земельном управлении.

Фильмы

В кино Глебову долгое время приходилось ограничиваться эпизодическими ролями. Он сыграл второстепенных персонажей в картинах «Любимая девушка», «Свинарка и пастух», «Убийство на улице Данте» и новелле из киноальманаха «Родимые пятна» под названием «Я ничего не помню».

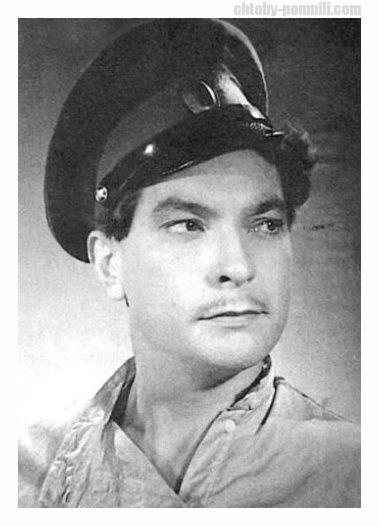

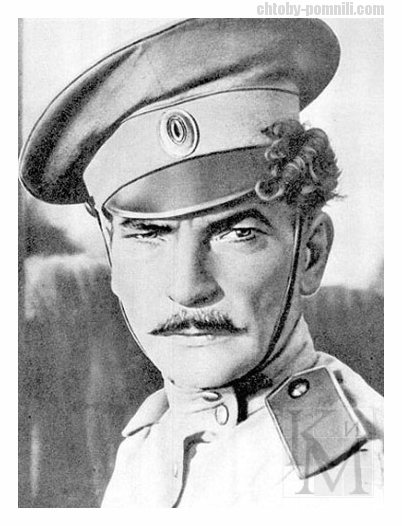

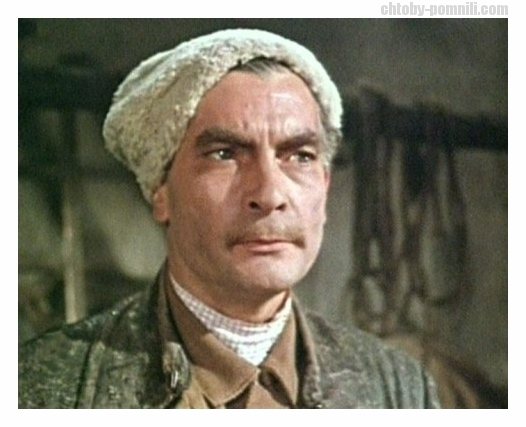

Звездным часом Глебова стало приглашение в фильм «Тихий Дон» – этот день актер потом считал своим кинематографическим днем рождения. На пробы он пришел за компанию с другом Александром Швориным, и режиссер обратил внимание на Петра Петровича благодаря его звонкому голосу. В его кандидатуре на роль Григория Мелехова

режиссера смущало многое – возраст (тогда Глебову было уже 40, а надо было играть 20-летнего парня), отсутствие горбинки на носу – важной приметы персонажа.

В итоге последнее слово осталось за автором романа Михаилом Шолоховым. Отсмотрев пробные записи, он решительно проголосовал за Глебова, и после этой роли актера узнала вся страна. Возраст частично удалось скрыть с помощью грима, а горбинку сделали из особой смолы. Жюри Всесоюзного кинофестиваля 1958 года присудило ему премию за лучшую мужскую роль.

Следующие экранные образы в фильмографии Петра Петровича также были удачными, но такого огромного успеха уже не имели. Он снялся в «Царской невесте», «Емельяне Пугачеве», а также в фильме «Кочующий фронт». В 1983 году Глебов получил государственную премию имени братьев Васильевых, а позже за роль в фильме «Пламя» – серебряную медаль имени Александра Довженко.

В 1959 году Петр Петрович стал заслуженным артистом РСФСР, а в 1974 году – народным.

Я — мать «Тихого Дона»

Премьера «Тихого Дона» состоялась 26 октября 1957 г. в кинотеатре «Ударник». И практически сразу малоизвестного дотоле актера признали и полюбили миллионы зрителей. Картину восторженно приняли и критики. Правда, нашлись и такие, кто говорил, что Глебов якобы «актер одной роли». Но на защиту артиста горой встал Герасимов: «Специфическая особенность актера Петра Глебова в том, что ему противопоказано играть по указке. Глебов обязательно должен знать о своем герое все, чтобы войти в его жизнь. Только тогда Глебов и открывается перед зрителем как первоклассный актер. Эта особенность — менее всего недостаток для артиста-профессионала».

Статья по теме

«Херувимчика не нужно». Пять знаменитых ролей Иннокентия Смоктуновского

Особенно радовалась и гордилась успехами сына Мария Александровна. Очень часто, когда ее кому-либо представляли или отвечая по телефону, она с достоинством произносила: «Здравствуйте, я — мать «Тихого Дона».

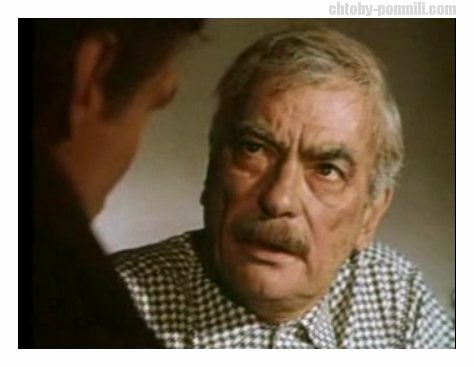

О том, что он профессионал высочайшего класса, Глебов доказал, снявшись в фильме режиссера В. Гориккера «Моцарт и Сальери».

«Сальери — не какой-нибудь банальный убийца, — вспоминал Владимир Гориккер. — Он мучился, переживал — и вырастал гигантский трагический образ. И потому нужно было найти достойного актера. Я долго думал и остановил свой выбор на Глебове. Но, когда стал советоваться с друзьями и коллегами, они все подняли меня на смех. У них у всех в сознании Глебов отложился как этакий народный герой Гришка Мелехов, а Сальери — аристократ. Я же увидел, что, когда Глебова поражает какая-либо мысль, это тут же отражается в его взгляде, на его лице. И вся его физическая структура начинает жить в этом направлении. На площадке не я его, а он меня изматывал репетициями. Играя, он отдавал самого себя на заклание. Последняя сцена. Моцарт, уже отравленный, уходит, а Сальери смотрит на него через окно, и вдруг… Мы все ошалели!!! У нас на глазах — на лбу Глебова стали появляться капельки пота. Это когда он говорит: „Гений и злодейство — две вещи несовместные“… Мы снимали фильм для телевидения, но, когда его увидели в Госкино, немедленно выкупили для кинематографа».

Иннокетний Смоктуновский (слева) в роли Моцарта и Петр Глебов в роли Сальери в телефильме-опере «Моцарт и Сальери». Фото: РИА Новости

Личная жизнь

Актер был женат единственный раз и, по словам друзей, счастлив в личной жизни. Будущую супругу он выбрал не среди поклонниц, а в дружеском кругу. Марина Левицкая сначала отнеслась к молодому человеку прохладно, но со временем оценила его доброту и искренность.

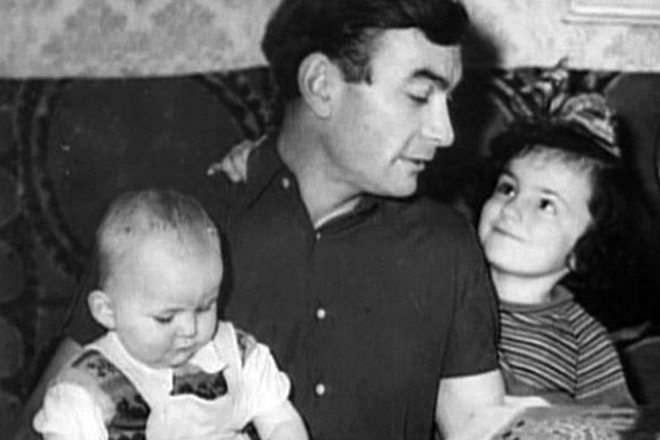

В 1948 году они расписались и прожили вместе 52 года. У пары родились двое детей. Старшая дочь Ольга Глебова в 1981 году подарила отцу внука Федора.

По воспоминаниям членов семьи, актер трогательно и заботливо относился к близким. Глебов никогда не забывал об очередной годовщине свадьбы и, если не мог в тот момент поздравить жену лично, отправлял ей телеграмму.

Признание и заслуги

- ВКФ (1958, Премия за наилучшую мужскую роль, кинофильм «Тихий Дон»)

- заслуженный артист РСФСР (1959)

- народный артист РСФСР (1974)

- народный артист СССР (1981)

- Муниципальная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1983)

- Серебряная медаль им. А. Довженко (1975, кинофильм «Пламя»)

- орден Ленина (1981)

- орден «За награды перед Отечеством» III степени (2000), был вручен Лене Петровне Глебовой на сороковой денек.

- орден Российскей войны II ст.

- орден Дружбы народов (1985)

- орден Красноватой Звезды

- медаль «За оборону Москвы»

- медали.

- Благодарность Президента Русской Федерации (25 декабря 1995) — в связи со 100-летием мирового и русского синематографа за награды перед государством и большой вклад в русскую культуру

Смерть

В последние годы актер страдал болезнью сердца. Его последней киноработой стала картина «Сага древних булгар». Кино снимали в сырых и холодных помещениях, Глебов простыл, и него развился бронхит. Актер вынужден был отказаться от съемок по состоянию здоровья.

Через некоторое время Петра Петровича госпитализировали с инфарктом. По воспоминаниям дочери, он как мог сохранял присутствие духа: пел романсы соседям по палате, пытался делать зарядку, шутил с врачами и медсестрами.

Скончался он дома 14 апреля 2000 года. За 3 дня до смерти Глебову исполнилось 85 лет. Врачи запретили ему двигаться и велели лежать в постели, но он, всегда деятельный и энергичный, не хотел признавать свою слабость. Когда в дверь позвонил почтальон, Глебов резко поднялся и тут же упал. Позже врачи установили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

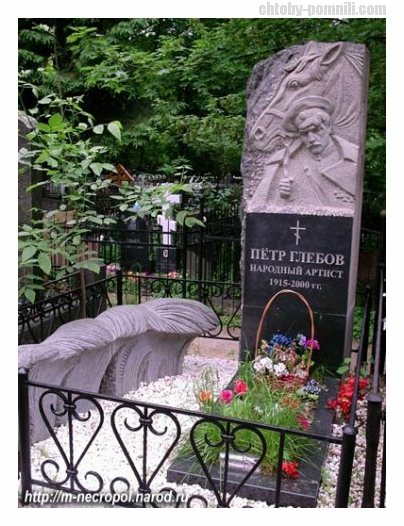

Петр Петрович Глебов покоится на Ваганьковском кладбище в Москве. В 2009 году рядом с ним похоронили его любимую супругу Марину Алексеевну. На памятнике актера вместо фото – барельефный портрет в образе Григория Мелехова, держащего под уздцы коня. На могиле часто можно видеть ярко-красные гвоздики – любимые цветы Глебова, которые приносят дети и поклонники.

Биография

Старший брат Петра Глебова, Григорий, к этому времени оставил профессию инженера и стал трудиться совместно с К. С. Станиславским, помогая ему в работе сделанной в 1935 году Оперно-драматической студии. Григорий, зная мечту собственного брата об актёрской профессии, безотступно рекомендовал Петру приехать в Москву в июне, чтоб сдать приёмные экзамены в Студию. Петр Глебов так и поступил. Но, перед подачей документов в Студию появилась неувязка: необходимо было заполнить анкету и ответить на вопрос о соц происхождении. Григорий Глебов настаивал на том, чтоб указать в анкете — из фермеров. Но Мария Александровна, мама братьев Глебовых, резко запротестовала: — Петя, пиши из дворян! Во-1-х, это правда, во-2-х, меня лишали права голоса и остального всего. И это прошло. Но главное, отпрыск мой, ты — дворянин! С анкетой заморочек не появилось, и Пётр Глебов сдал экзамены. К слову, в составе приёмной комиссии были и Константин Сергеевич Станиславский, и его супруга — Мария Петровна Лилина.

Петр Глебов: Так отважилась моя судьба. Я с наслаждением стал обучаться актёрскому мастерству смешного амплуа в Оперно-драматической студии К. С. Станиславского. Нам преподавали примечательные «старики» — Леонидов, Орлов, Лилина, Андровская, Кедров и, конечно, сам Станиславский. Его каждодневные уроки — самое главное, что я получил в Студии. Он привил мне веру в собственный способ, в свою систему. И если я чего-то достигнул в собственной артистичной жизни, то благодаря тому, что всегда помнил заветы моего возлюбленного учителя, реформатора сцены.

По окончании Студии в 1941 году Пётр Глебов был принят в Столичный драматический театр им. К. С. Станиславского. Скоро началась война, он добровольцем ушёл на фронт и стал зенитчиком. Служил в зенитно-артиллерийском полку, который охранял от гитлеровских самолётов западный сектор Подмосковья: Очаково, Переделкино, аэропорт Внуково.

«Война достигнула актёра в один из самых лучистых июней, им прожитых…» пишет в книжке «Судьба Актёрская» друг Петра Глебова Юрий Папоров. После блестящего окончания театральной студии Петр был сразу зачислен в штат Столичного Оперно-драматического театра К. С. Станиславского, который был должен открыть собственный 1-ый сезон в сентябре 1941 года. Но грянула война. Противник неумолимо надвигался на Москву, и сначала сентября 1941 года заместо выхода на сцену Петр Глебов вкупе с товарищами по театру и братом Федором добровольно пошли в военкомат и скоро были высланы в 193-й зенитно-артиллерийский полк под командованием М. Г. Кикнадзе. Пройдя курс юного бойца и приняв присягу, Петр Глебов стал младшим сержантом и командиром орудия. «Красноармеец Глебов прибыл в размещение с гитарой» — вспоминает командир батареи В. Л. Вилков. — «На протяжении всех четырёх лет войны мы нередко заслушивались пением Петра Петровича и в часы отдыха распевали совместно с ним». Старший брат Петра — Фёдорвей освоил на войне мастерство пулемётчика и был зачислен в 18-ю стрелковую дивизию. В одном из боев Фёдорвей был тяжело ранен и после лазарета всю войну прослужил художником во фронтовой газете.

Пётр Петрович по прошествию многих лет так вспоминал военные будни: «Днем мы изучали боевую технику, а ночами ставили заградительный огнь, не давая фашистским стервятникам создавать прицельное бомбометание». Их батарея была расположена недалеко от Солнцева и, время от времени бойцы могли созидать за собственной спиной зарево: казалось Москва пылает… А когда рассеивался дым, и германский «юнкерс» распустив чёрный шлейф врезался в землю, крепчала уверенность: Москву отстоять получится.

К лету 1942 года налеты неприятельской авиации закончились. Бойцы и офицеры, только-только отогнавшие от Москвы противника, продолжали неусыпно смотреть за обороной столицы, но времени у их появилось больше, и осенью 1943 года актёры-фронтовики обратились к командованию с просьбой разрешить ставить спектакли в полковом клубе в Баковке. Командование одобрило творческую инициативу бойцов. И красноармейцев стали отпускать в Москву на репетиции в театр Станиславского, который не так давно возвратился из эвакуации. Решили ставить «Три сестры». Но вот случилось неожиданное: намедни спектакля начальник медслужбы предписал всем побриться наголо в целях санобработки. Но какой барон Тузенбах без бороды?— все актёры были в страхе, но приказу подчинились, и игрались в париках. До последнего денька войны ставили актёры-фронтовики этот спектакль. «Три сестры» стали для Петра Глебова, по его своим впечатлениям, самым запоминающимся спектаклем. В один прекрасный момент актёры игрались «сестер» на сцене Дворца культуры им. Ленина на Трехгорке. «И вдруг, — вспоминает Петр Глебов, — в зрительном зале кто-то выкрикнул: „Победа! Победа!“. Зрители, а за ними и мы — актёры, как были в гриме и костюмчиках, выскочили на улицу. Москва пылала в огнях салюта. Все обымались, лобзались, смеялись, а кто-то рыдал от радости. Другие орали „Ура! Победа!“. Вот когда был всеобщий подъём, сердечное единение народа!» Много фронтовых историй мог бы поведать сержант Петр Глебов, но о собственной армейской жизни актёр гласить не обожал. В собственной автобиографии он написал: «Я — человек гражданский, и вся моя проф жизнь связана с искусством, но годы, проведённые в армии во время Величавой Российскей войны сыграли большую роль в формировании моего сознания, физической и нравственной закалки в обстановке для меня совсем необычной».

После войны Глебов вновь вступил в труппу театра и прослужил в нём более 20 лет. Являясь одним из ведущих актёров, участвовал в спектаклях «Три сестры», «Деньки Турбиных», «Салемские ведьмы» и других.

Эпизодические роли в фильмах: «Возлюбленная женщина» Ивана Пырьева (1940), «Мечта» Миши Ромма (1941), «Поезд идет на восток» Юлия Райзмана (1947), «Убийство на улице Данте» М. Ромма (1956).

Первую роль выходящую за рамки эпизода сыграл в маленьком антиалкогольном фильме-плакате «Я ничего не помню» (1954).

Наилучшей работой Петра Глебова в кино стала роль Григория Мелехова в экранизации романа Миши Шолохова «Тихий Дон», сделанной режиссёром Сергеем Герасимовым в 1957—58 годах. С 1960 года он — в группе Театре-студии киноактёра.

Могила актёра Петра Глебова на Ваганьковском кладбище в Москве

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Фильмография

- 1954 — «Я ничего не помню»

- 1958 — «Тихий Дон»

- 1961 — «Поднятая целина»

- 1961 — «Балтийское небое»

- 1963 — «Моцарт и Сальери»

- 1970 — «О друзьях-товарищах»

- 1971 — «Кочующий фронт»

- 1972 — «Неизвестный, которого знали все»

- 1974 — «Пламя»

- 1981 — «Мужики!..»

- 1982 — «Формула света»

- 1985 — «На крутизне»

- 1986 — «Без срока давности»

- 1986 — «Премьера в Сосновке»

- 1993 — «Бравые парни»

LiveInternetLiveInternet

Народный артист СССР (1981) Кавалер ордена Ленина Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени Кавалер ордена Отечественной войны II степени Кавалер ордена Дружбы народов Обладатель премии за лучшую мужскую роль на ВКФ (1958, за роль в х/ф «Тихий Дон») Награжден серебряной медалью им. А. Довженко (1975, за роль в х/ф «Пламя») Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1983, за роль в х/ф «Мужики!»)

Петр Глебов родился 14 апреля 1915 года в семье потомственной дворянки Марии Александровны Михалковой — родной тети поэта Сергея Михалкова, и коннозаводчика Петра Владимировича Глебова.

Родоначальником династии Глебовых считается знаменитый казачий генерал, граф Василий Васильевич Орлов-Денисов, во время войны 1812 года едва не пленивший самого Наполеона. В родословном древе актера можно найти и князей Голицыных, и графов Трубецких. И даже есть веточка, уходящая ко Льву Толстому. По преданию, многие черты своей Наташи Ростовой автор «Войны и мира» списал с бабушки Глебова — Софьи Николаевны Трубецкой.

После Февральской революции семья Глебовых перебралась в имение Назарьево. Вот как сам Петр Глебов вспоминал то время: «Помню 1917 год, стрельбу помню. Потому что убили нашу любимую собаку — пойнтера. Помню, внизу у нас была детская комната, там был вольер, в котором стояли кустики, деревья и жили наши райские птицы — снегири, щеглы, синицы. Сойка была, которая повсюду летала и засовывала всем в ботинки орешки. Помню уют нашего дома, милую семью и этих птиц, которых разводил отец, заядлый охотник…».

Тихую семейную идиллию разрушила Октябрьская революция. Барыню с пятью детьми новая власть выгнала из главного здания в маленький флигель, а в имении открыла коммуну-интернат, куда были привезены беспризорники со всей Московской губернии.

Летом 1922 года умер отец Глебова. Петр позже рассказывал: «Папа умер от тифа, когда мне было семь лет. Он ездил отбирать коней для Красной Армии, и когда умер, то был напечатан некролог о замечательном человеке — Петре Владимировиче Глебове, помогавшем становлению Советской власти, хоть родом он был из дворян». Вскоре подоспела новая беда. Власти решили в родовом имении Глебовых организовать дом отдыха для руководителей партии и правительства, и Марию Александровну вместе с детьми выгнали из флигеля. «Мы были бедными, плохо одетыми, — рассказывал Петр Петрович о том времени, — с весны до поздней осени не носили никакой обуви, а мама ходила за провиантом за пять километров на станцию Жаворонки». Многие родственники Марии Александровны покидали страну и предлагали, чтобы она последовала их примеру. На что мать будущего артиста заявляла: «Мы — русские, мы ничего плохого не сделали и будем жить в России».

О родстве актера со знаменитыми фамилиями знали в то время немногие. К обласканному властями автору гимна и его популярным сыновьям Глебов с просьбами никогда не обращался и родственную связь с ними никак не афишировал. По понятным причинам скрывал и свое дворянское происхождение. В анкетах всегда писал: «отец — агроном, мать – домохозяйка».

В 1931 году, окончив семилетку, Петр без особого труда поступил в Московский мелиоративно-дорожный техникум. Через четыре года он получил диплом техника по водоснабжению и был направлен на работу в районный земельный отдел города Богучар Воронежской области. «Еще до отъезда я увидел Абрикосова на экране в роли Григория Мелехова. Это была его первая роль, но она меня ошеломила. Мне тогда очень сильно захотелось стать актером», — вспоминал Глебов. И вскоре подал документы в только что созданную Станиславским оперно-драматическую студию. Позже Глебов рассказывал: «Поступил я с первого раза. На вступительном экзамене читал басню Крылова «Два мужика», стихотворение Никитина «Ямщик», диалог Чичикова с Собакевичем, который выучил с грампластинки. Как я старался подражать Топоркову и Тарханову! Это, кажется, скорее всего, и произвело наибольшее впечатление. Лилина, жена Константина Сергеевича, входившая в приемную комиссию, смеялась до слез. Она сказала: «Какой громкий и чистый голос! Но главное — такого Чичикова у нас и во МХАТе-то нет».

Прекрасно окончив театральную студию, Глебов сразу был зачислен в штат Московского оперно-драматического театра имени Станиславского, который в сентябре 1941 года должен был открыть свой первый сезон. Уже был назначен день премьеры, но все изменила война. Театр уехал в эвакуацию в Среднюю Азию, а Петр Глебов вместе с другими молодыми артистами ушли добровольцами на фронт. Их направили служить в зенитно-артиллерийском полку, который охранял от гитлеровских самолётов западный сектор Подмосковья — Очаково, Переделкино и аэропорт Внуково. Петр Петрович вспоминал: «Я четыре с половиной года фронтовой жизнью жил, к счастью, ранен не был. Живых немцев не видел, но поначалу жутко становилось от массированных налётов их бомбардировщиков. Они Москву с лица земли стереть пытались. «Боже мой, — думали, — как же мы плохо стреляем, если Москва горит!». Но как мы ликовали, когда на тёмном ночном небе, освещённом нашими прожекторами, мы перед носом бомбардировщика видели разрывы наших снарядов! А если он ещё и дымиться начинал…».

Летом 1945 года командир орудийного расчета 23-й батареи 72-го полка 1-й гвардейской зенитно-артиллерийской дивизии противовоздушной обороны Петр Глебов был демобилизован. Сразу после приезда, еще в форме, он явился в Московский драматический театр имени Станиславского.

Жизнь начинала налаживаться. Красивый перспективный актер московского театра охотно встречался с девушками, однако остановить выбор на одной из них никак не решался. Жена Петра Глебова Марина Алексеевна рассказывала: «За мной ухаживала масса молодых людей. Я не была в Петю влюблена, но он мне нравился, и я была твердо убеждена, что мы с ним «одной группы крови». Расписались они 9 июля 1948 года и прожили вместе 52 года. И каждый год отмечали этот день, а если он находился на гастролях, она неизменно получала телеграмму: «Дорогая Масечка, благодарю тебя за все 10 (11… 15… 30…) лет», и так до последнего дня…

Глебов получал скромную зарплату в Театре Станиславского и играл эпизодические роли в кино. Его появление в «Тихом Доне» иначе как случайным назвать сложно. Марина Алексеевна рассказывала: «Петя как-то встретил своего приятеля, актера Сашу Шворина, которого уже практически утвердили на роль Григория. Спросил у него: нет ли чего на примете. «Ну конечно, — сказал Саша, — приходи, на студии Горького такое количество людей сейчас требуется – заработаешь». В студии на него надели форму офицера, стали репетировать какую-то сцену. В это время, как рассказывал Петя, по коридору проходил Герасимов. Услышал его голос, поинтересовался: кто такой. И предложил попробоваться в главной роли. Помню, Быстрицкая все возмущалась: «Как это так? Партнер должен быть моложе меня, а что я буду делать с 40-летним актером? Какой-то, — говорит, — Глебов». Никто его и не знал тогда…».

Дочь Елена рассказывала: «Но главное даже не в этом — проблема заключалась в том, что у отца не было горбинки на носу. А грим, который допустим в театре, в кино, да еще на жаре, при солнцепеке — просто исключен. И оператор, гениальный Раппопорт, отказался его снимать. «Я же ни одного крупного плана, — говорит, — не сделаю». Лидия Смирнова, в ту пору жена Раппопорта, даже жаловалась: «Боже мой, все наши вечера проходят в разговорах о глебовском носе». Так гример что придумал: сварил специальный гумос, который на солнце не плавится, — вот из него и был сделан нос Григория».

Однако окончательное решение оставалось за Шолоховым. Знаменитому писателю показали около десятка проб потенциальных Мелеховых. Просмотр проходил в очень нервной обстановке. Шолохов был немногословен, много курил, просмотрел все пробы, одну за другой, потом встал и сказал: «Ну что вы у меня отняли столько времени. Я здесь только одного казака вижу».

Глебовы прожили на хуторе Диченском полтора года — единственная актерская семья «Тихого Дона», рискнувшая поселиться здесь на все время съемки. Как рассказывала Марина Алексеевна, уже через месяц после отъезда ее муж прислал письмо: мол, не могу без вас — приезжайте. Они и приехали. Дочь Ольга рассказывала: «Вся жизнь на хуторе Диченском была посвящена только «Тихому Дону». А мы, дети, во дворе разыгрывали свой фильм. Я, разумеется, играла Аксинью, носила туда-сюда неподъемные коромысла. С пустыми, правда, ведрами. Был у меня и свой Григорий — белобрысый совершенно, сын Анечки-костюмера. Он скакал на палке, другой палочкой, вроде как шашкой, размахивал… Но самое удивительное: спустя 15 лет приезжаю в тот же хутор. Мимо проходят какие-то старушки. «Здорово, Григорьевна, здорово ночевали». Волей-неволей я обернулась. В голове промелькнуло: «Кто это, Григорьевна?». Оказалось, я. «И как он там, наш Гриша, в Москве?» — спрашивают. Для них отец навсегда остался Григорием. Настало время уезжать — беру свой чемодан и… не могу оторвать его от пола. «Что там?» — спрашиваю. «Кавунчики». Арбузы с собственной бахчи. «Для Гриши», — говорят. И пошло-поехало: кто-то принес шмат сала, завернутый в белую простыночку, кто-то — лук золотой, роскошный; ящик семечек черных жареных, в которые были воткнуты огромные домашние яйца. Последней подошла женщина, у которой я остановилась: «А вот тебе гуся». Я взмолилась: «Нет, не возьму. Чего я с ним живым буду делать?». Она страшно оскорбилась: взяла птицу за шею, унесла. В день отъезда сует кулек — уже жареный гусь, а из его пуха — подушка. В красной наволочке, в цветах…».

— «Тихий Дон» — это вся наша жизнь, — рассказывала Елена Петровна. — Благодаря ему мы выросли, сладко спали, вкусно ели…

Вплоть до последних месяцев жизни актер выезжал вместе с младшей дочерью, тоже актрисой, на совместные концерты — байки со съемочной площадки «Тихого Дона» в его исполнении всегда становились коронным номером программы. Елена рассказывала: «Например, про сцену драки, когда Степан бьет Аксинью, а она вылетает на баз. Герасимов требовал, чтобы актеры каждую свою сцену знали назубок — все как у Шолохова написано… Когда вечером перед съемками папа открыл книгу и прочитал: «Летели зубы и хрустели кости», конечно, ему стало не по себе. У Степана же такие кулачищи! Начали снимать — Герасимова все не устраивает, кричит: «Так, еще один дубль… еще один». Папа рассказывал: «И вот смотрю: Степан, хмурый, смахивает с носа кровь и просто волком на меня смотрит». Перед последним дублем он с опаской подошел к актеру, игравшему Степана, говорит: «Ты извини меня, наверное, махнул лишнего». А тот ему: «Да ничего, Петро, зато на экране хорошо получится».

Позже Глебов рассказывал: «Я был влюблен в каждое движение души Григория Мелехова, потому что ясно видел абсолютную правду характера неповторимой человеческой личности, попавшей в водоворот сложнейших социальных потрясений. Он искренен даже в своих заблуждениях. На съемках я жил жизнью Григория Мелехова, мучился его сомнениями, любил его любовью… Очень запомнилась одна сцена. Пьяный казацкий разгул в хате. Третья серия кинофильма. Моя была идея. Спеть очень хотелось. В станице, где съемки велись, казаки частенько вечерами собирались на бережку, распивали вино, пели хоровые песни, и я любил с ними попеть. Ну и Герасимов согласился: «Только чтобы тяжелая, грустная была песня, о судьбе». Я порасспросил старушек на хуторе, и одна мне подсказала песню «Пташка-канарейка». Песня и разгульная, и пронзительно-тоскливая. И в конце третьей серии, когда сцена пьяного разгула и полный раскосец уже: неизвестно, куда и за кем идти, — тут и красные, тут и белые, Григорий поет: «Ляти, пта-ашка, ка-анарейка, ляти в гору высоко… пропой песню про несчастье про мое…».

Премьера «Тихого Дона» состоялась 26 октября 1957 года в кинотеатре «Ударник». Картину восторженно приняли зрители и критики. Сказать, что после «Тихого Дона» Глебов стал популярен, — не сказать ничего. Как вспоминают любители кино со стажем, на традиционных творческих вечерах лишь двух актеров зрительный зал неизменно встречал стоя — Николая Крючкова и Петра Глебова. Особенно радовалась и гордилась успехами сына Мария Александровна. Очень часто, когда ее кому-либо представляли или отвечая по телефону, она с достоинством произносила: «Здравствуйте, я — мать «Тихого Дона».

Дочь Елена рассказывала: «Войти с ним в магазин было практически невозможно. А уж женский пол просто вываливался из-за прилавков — выпрашивая автограф, гроздьями на шею вешались. А сколько писем мы получали: «Увидела вас, теперь не знаю, как жить…». Папа аккуратно всем отвечал: «Голубушка, как жили, так и живите…».

Марина Алексеевна рассказывала: «Он вообще человеком был отзывчивым, добрым. Посмотрит на какую-нибудь девицу так радостно: все — кончено. Она чуть ли не в постель к нам лезет. Считает, что дал повод. Иной раз в сердцах говорила ему: «Ну что делать, наверное, придется расстаться. Как можно так жить?»» «Масечка, — смотрел он на меня ласково, — ты что, я ни в чем не виноват».

Дочь Ольга рассказывала: «На семейные наши торжества он приходил всегда чуть позже остальных гостей. Как-то возвращается после очередного концерта: в бравурном настроении, с гитарой. Начал петь романсы. Так девки мои, подружки, аж покраснели со стыда. Одна вызывает меня на кухню, говорит: «Слушай, ну я просто не знаю, как себя вести. Петр Петрович поет «Я встретил вас», смотрит в глаза так, что я готова хоть сквозь землю провалиться».

О том, что он профессионал высочайшего класса, Глебов доказал, снявшись в фильме режиссера В. Гориккера «Моцарт и Сальери».

«Сальери — не какой-нибудь банальный убийца, — вспоминал Владимир Гориккер. — Он мучился, переживал — и вырастал гигантский трагический образ. И потому нужно было найти достойного актера. Я долго думал и остановил свой выбор на Глебове. Но, когда стал советоваться с друзьями и коллегами, они все подняли меня на смех. У них у всех в сознании Глебов отложился как этакий народный герой Гришка Мелехов, а Сальери — аристократ. Я же увидел, что, когда Глебова поражает какая-либо мысль, это тут же отражается в его взгляде, на его лице. И вся его физическая структура начинает жить в этом направлении. На площадке не я его, а он меня изматывал репетициями. Играя, он отдавал самого себя на заклание. Последняя сцена. Моцарт, уже отравленный, уходит, а Сальери смотрит на него через окно, и вдруг… Мы все ошалели!!! У нас на глазах — на лбу Глебова стали появляться капельки пота. Это когда он говорит: «Гений и злодейство — две вещи несовместные»… Мы снимали фильм для телевидения, но, когда его увидели в Госкино, немедленно выкупили для кинематографа».

Народным артистом Петр Петрович стал в 66 лет благодаря Брежневу. Отдыхая на даче, Леонид Ильич частенько просил показать ему какой-нибудь новый фильм. Посмотрев однажды картину «Мужики», Брежнев вдруг заинтересовался. «Этот Зубов-старший, — обратился он к работнику Госкино, — смотри-ка какой хороший. Кто ж его играет? Глебов? Какой Глебов? Ну что – «Тихий Дон», а я не видел». Уже на следующий день киномеханики крутили перед Генсеком ленту Герасимова. Три серии подряд Брежнев просмотрел на одном дыхании. А встав с кресла, первым делом спросил: «Какое у него звание?» — «Заслуженный РСФСР». – «Как заслуженный? Присвоить народного». А просмотрев личное дело Глебова, Брежнев воскликнул: «Так он еще и защитник Родины! Москву защищал! Орден Ленина от меня лично».

Дочь Елена рассказывала: «В этот день папа, как всегда, откуда-то приехал. Мы сидели на кухне, ужинали. Фоном бубнил что-то телевизор. И вдруг — один звонок, второй, третий… Папа подходит к телефону, слышим только: «Что-что?! Что вы кричите, подождите — я только с дороги». Оказывается, в программе «Время» объявили о награждении. Два указа Верховного Совета в один день — случай небывалый. Что с отцом творилось в течение недели. То к окну подойдет: постоит, посмотрит. То молча ходит по комнате. Одно слово — потрясение… Хотя вообще к наградам он относился достаточно иронично, говорил: «Вот военные награды — это да, а эти… значки».

Дочь Ольга рассказывала: «И почти никогда их не надевал. Не любил всего этого официоза. Привык же к простоте. Из любого ручья мог выпить, яблоко — максимум что делалось — обтиралось об себя. Купили ему калоши, так он боялся их надеть, говорил: «Ну как же, такую красоту буду пачкать». Костюм ему сшила на заказ — концертный, роскошный. Померил: вертелся, вертелся: «Нет, ну не надену. Чего я, Кобзон?». А вот лежать на траве, на солнцепеке, вместе с каким-нибудь кривым дедулькой и петь с ним полуприличные частушки — вот это было для него счастье».

В разгар перестройки у Глебова спросили, что он, человек, проживший большую часть жизни при Советской власти, думает о нынешнем времени? Вот что он ответил: «Люди жили, как могли, работали, учились, отстояли Отечество в кровопролитной войне, переносили лишения, экономили на самом необходимом, чтоб хоть как-то поднять детей. Надеялись на лучшее… И вот на старости лет им объявляют, что вся их жизнь — трагическая ошибка и чуть ли не сами они в том виноваты. А чтобы исправить эту якобы ошибку, людей опять ввергают в социальный эксперимент и опять во имя некоего светлого будущего. Я не политик и не хочу выступать судьей ни нынешнему, ни прошлому режимам, но меня беспокоят нигилизм и нетерпимость: большевики отрицали всю дореволюционную жизнь, демократы — всю доперестроечную. Неужели они не понимают, что за отвергаемой историей стоят людские судьбы? Те, кто перечеркивает прошлое, насаждает ненависть к нему, подкладывают динамит под будущее. Да, сегодня у нас вроде больше свободы. Но при этом большинство населения страны впало в унизительную нищету. Неужто и впрямь судьба у нас такая — сплошные крайности: если свобода — то анархия и беспредел, если капитализм — то непременно дикий, от которого люди шарахаются…».

Петр Петрович часто помогал друзьям — кому-то выбивал квартиру, кому-то искал лекарства, помогал всегда, чем мог. Рассказывала Марина Алексеевна: «Вчера весь день убеждал Любу Соколову, что ей надо лечить сердце, Ване Рыжову доставал путевку в санаторий… А на прошлой неделе мотался по всей Москве в поисках каких-то лекарств: одно надо было отправить в Уфу, другое — в Самару, третье — в Хабаровск».

— Только так и надо жить, — перебил жену Петр Петрович.

В одном из своих последних интервью пожилой актер признался, что самое его заветное желание — дожить до XXI века.

Дочь Ольга рассказывала: «Про отца никогда нельзя было сказать: старик. Хоть и походка вроде тяжеловата, хоть и чувствовал себя неважно. В нем было столько залихватства, гусарства. На охоту — главную свою страсть — папа мог отправиться в любом состоянии. Ползал где-то по болотам, по сугробам. А потом приезжал с синими отмороженными губами, весь обветренный. Нам делалось страшно. Перед каждым выездом мама кричала ему вслед: «Петечка, береги себя», он лишь о. И мы прекрасно понимали, что все равно он сделает так, как захочет».

Петр Петрович снялся более чем в трех десятках фильмов, создавая образы сильных, мужественных людей. В исторической драме «Царская невеста» он сыграл Ивана Грозного, в историко-приключенческом фильме «Кочующий фронт» — легендарного командарма Петра Щетинкина. Он снимался в главных ролях в героической драме «Морской характер» и других фильмах. Однако такого успеха, как в «Тихом Доне» у актера, к сожалению, больше не было.

Дочь Елена рассказывала: «Папа абсолютно не чувствовал возраста. Последние годы все чаще отказывался от предложенных ролей, говорил: «Да не хочу я играть старика на завалинке, с наклеенной бородой и в валенках, — ну не интересно». Время от времени случались и депрессии. Тогда он замыкался, уходил в себя. Папа считал, что не смог реализовать себя до конца. Очень переживал, что в кино его видят исключительно в роли какого-то злодея. Ну, сами посудите: и Половцев в «Поднятой целине», и Сальери, и тот страшный белогвардеец в «Сердце Бонивура», который говорит: «Мы каленым железом будем выжигать на ваших спинах звезды». И чуть не плакал, когда в его жизни не случился Пугачев. В середине 70-х на «Мосфильме» начали снимать большую, дорогостоящую эпопею «Емельян Пугачев». Режиссер картины Алексей Салтыков был человеком запойным, и все очень боялись, что картина встанет. Решили, что главную роль должен играть актер-режиссер, чтобы, в крайнем случае, подхватить у Салтыкова выпавшее знамя. Замены не понадобилось, но роль Пугачева сыграл все-таки Евгений Матвеев. Папе же вновь достался злодей — атаман Федулов, который фактически предал Пугачева».

Дочь Ольга рассказывала: «Он просто отказывался стареть. Никак не мог смириться с тем, что его время, увы, проходит. Папа всегда спешил жить, будто боялся упустить что-то важное. В последний раз, выйдя из больницы, он усмехнулся: «Они говорят, я должен лежать 21 день. Я что, сумасшедший?». Да, он прожил большую жизнь. Но слишком рано ушел. Таким, как он, и ста лет будет мало».

Дочь Елена рассказывала: «Папа не умел себя жалеть. Когда врачи проверили его от корки до корки, от удивления просто развели руками. «Мы вообще, — говорят, — не понимаем, как он до сих пор жив». Настолько изношенным был его организм. Какой там насморк, какое там: нога болит! Сердце немножко прихватило — ай, ерунда. Накрахмаленная рубашка, галстук, гитара — и вперед. Последний свой концерт он дал 7 марта. 24-го папу положили в реанимацию».

«За несколько дней до юбилея Петя попал в больницу, — рассказывала вдова Глебова — Марина Алексеевна. — В очередной раз стало плохо с сердцем. Но на свой день рождения он все-таки упросил докторов отпустить его домой. «Пускай побудет у вас, — сказала мне тогда врач. — Единственное, что меня волнует, — его блуждающий тромб. Он может оторваться в любой момент».

17 апреля Петр Петрович проснулся рано утром, разбудил жену — ей нужно было сходить в поликлинику, сдать кровь — попрощался, закрыл дверь и снова лег спать. Через некоторое время раздался звонок. Глебов резко вскочил с постели и упал на пол.

«Я прихожу домой, он лежит на полу. Еще теплый. И умер… Сколько же раз я просила почтальоншу, чтобы не приходила к нам домой, а оставляла газету в ящике, — рассказывала Марина Алексеевна еле сдерживает слезы. — Это ведь она позвонила в домофон. А Петя за то время, пока лежал в больнице, видимо, отвык от этого звука».

«У папы вообще все движения были резкими, — рассказывала старшая дочь Глебова Ольга Петровна. — Сколько раз ему говорила: «Папа, будь осторожнее. Не дай бог что, и…», он все махал на меня рукой: «Ай, перестань. От старости таблеток нет».

Петр Глебов был похоронен на Ваганьковском кладбище. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени был вручен Елене Петровне Глебовой на сороковой день.

Фильмография:

1957 Тихий Дон 1959 Поднятая целина 1960 Балтийское небо 1962 Моцарт и Сальери 1963 Иоланта 1964 Царская невеста 1967 Они живут рядом 1969 Неподсуден 1969 Сердце Бонивура 1970 Морской характер 1970 О друзьях-товарищах 1971 Кочующий фронт 1971 Смертный враг 1972 Случайный адрес 1974 Пламя 1975 На край света 1975 На ясный огонь 1977 Талант 1978 Емельян Пугачев 1980 В начале славных дел 1980 Всадник на золотом коне 1980 Юность Петра 1981 Мужики 1982 Полынь — трава горькая 1982 Формула света 1983 Ураган приходит неожиданно 1984 Идущий следом 1984 Наследство 1985 На крутизне 1986 Без срока давности 1986 Постарайся остаться живым 1986 Премьера в Сосновке 1986 Скакал казак через долину 1993 Бравые парни

14 апреля 1915 года – 17 апреля 2000 года

Текст подготовил Андрей Гончаров

chtoby-pomnili.com