В Википедии есть статьи о других людях с такими же именем и фамилией: Лебедев, Евгений.

| Евгений Алексеевич Лебедев | |

| Профессия: | актёр театра и кино, театральный педагог |

| Годы активности: | 1940—1997 |

| Театр: | Большой драматический театр |

| Награды: |

IMDb: ID 0495543

Евге́ний Алексе́евич Ле́бедев

(2 [15] января 1917, Балаково, — 9 июня 1997, Санкт-Петербург) — советский и российский актёр театра и кино, педагог, народный артист СССР (1968), Герой Социалистического Труда (1987), лауреат Ленинской премии (1986), Сталинской премии первой степени (1950) и Государственной премии СССР (1968)[1].

Содержание

- 1 Биография 1.1 В Тбилиси

- 1.2 В Ленинграде

2 Семья3 Творчество

3.1.2 Ленинградский театр им. Ленинского комсомола3.1.3 Большой драматический театр имени М.Горького3.1.4 Малый драматический театр3.2 Работы на телевидении3.3 Фильмография3.4 Озвучивание мультфильмов4 Звания и награды5 Память6 Сочинения7 Примечания8 Литература9 Ссылки

Детство и юность

Актер родился в семье священника, жившего и служившего в городе Балаково Саратовской области. Такое родство не красило биографию Лебедева, поэтому приходилось на протяжении многих лет скрывать происхождение. Отца советская государственная машина не пощадила, в 1937 году мужчину репрессировали, а вскоре в лагеря отправилась и мама. Актер превратился в сына врагов народа. После войны отца расстреляли.

С 10 лет Женю воспитывал дед, к которому мальчик переехал в Самару, а с 12 уже работал. Параллельно учился сначала в школе №13, носившей имя Василия Чапаева, затем поступил в фабричное учебное заведение, организованное на базе . Здесь-то юноша и понял, к чему лежит душа – стал активистом художественной самодеятельности. В итоге влился в ряды студии, открытой в самарском театре рабочей молодежи.

В будущем уже состоявшийся актер в рассказах поведает поклонникам, с какими трудностями пришлось столкнуться. Женя скрывал от окружающих происхождение, по легенде родители умерли еще в 1921 году от голода на Волге. Юноша организовал комсомольскую ячейку, в период коллективизации работал по заданию губернского комитета в деревнях с молодежью.

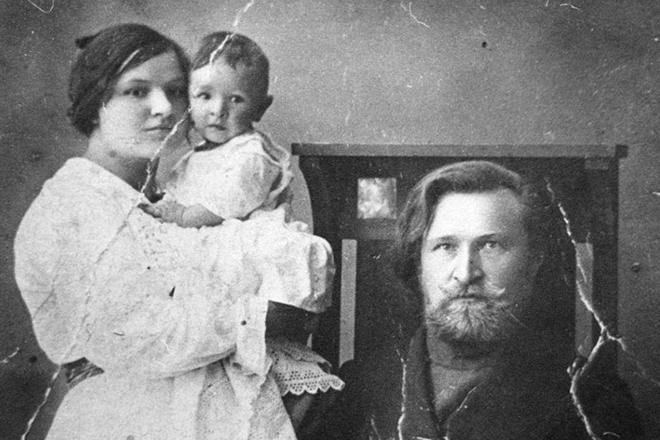

Евгений Лебедев в молодости

Но однажды правда всплыла, вчерашние друзья и товарищи до слез стыдили 16-летнего комсомольца, который вдруг оказался поповским сыном и раньше времени похоронил родителей. Врать пришлось и после расстрела отца. Евгений остался старшим в семье, где подрастали еще четверо детей. Младшую сестренку он сдал в детский дом, делая вид, что не знает девочку. Эти события тоже отражены в мемуарах мужчины.

В 1933 году начинающий актер отправился в столицу России, где его радушно приняли в Театре Красной армии. Чуть позднее отучился в нынешнем ГИТИСе и училище Камерного театра. На хлеб зарабатывал где придется.

Евгений Лебедев в роли Бабы-Яги

Побывал разнорабочим на маслобойной фабрике, попробовал силы в строительном деле, даже поработал на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» в должности вальцовщика. Денег все равно не хватало, иногда приходилось ночевать на улице.

В дальнейшем Евгения Алексеевича помотало по Союзу. Талантливый саратовец по распределению попал в состав труппы тбилисского театра, где дослужился до ведущего актера. Репертуар был наполнен яркими ролями из пьес Александра Островского, Дениса Фонвизина и других классиков русской литературы. Лебедев даже играл Бабу-Ягу. Актер снова возвращался в Москву, а оттуда переехал в Ленинград, где уже навсегда обосновался.

Биография

Евгений Лебедев родился в городе Балаково (ныне — в Саратовской области), в семье священника, и в дальнейшем был вынужден скрывать своё происхождение[2][3]. С 1927 года воспитывался у деда в Самаре, учился в средней школе № 13 им. Чапаева, затем в ФЗУ при , участвовал в заводской художественной самодеятельности. В 1932 году поступил в студию при самарском ТРАМе[2].

В 1933 году «поповскому сыну» пришлось покинуть Самару[3]; Евгений Лебедев поселился в Москве, работал в студии при Театре Красной армии. В 1936—1937 годах он учился в Центральном техникуме театрального искусства (ныне — ГИТИС), с 1937 года — на курсе В. В. Готовцева в училище Камерного театра (после объединения с другими театральными школами — Московское городское театральное училище), которое окончил в 1940 году[2][4]. К тому времени Лебедев был уже не просто поповским сыном, но сыном «врага народа»: в 1937 году его отец был репрессирован[2].

В Тбилиси

С 1940 года Евгений Лебедев служил в Тбилисском русском ТЮЗе, где через несколько лет стал ведущим актёром. Уже в первые годы раскрылась разносторонность его дарования: на сцене ТЮЗа Лебедев играл Павла Корчагина и Сергея Тюленина, героев Д. Фонвизина и А. Островского и даже Бабу-Ягу в сказке Е. Черняк «Василиса Прекрасная»[2]. Здесь же Лебедев познакомился с Георгием Товстоноговым, с которым будет связана вся дальнейшая его творческая судьба[2].

В годы Великой Отечественной войны вместе с группой артистов театра Евгений Лебедев выступал с концертами в воинских подразделениях и госпиталях, за что был награждён медалями «За оборону Кавказа» (1945) и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946)[3]. Преподавал актёрское мастерство в Грузинском театральном институте, в классе Товстоногова[2].

В Ленинграде

В 1949 году Евгений Лебедев по личным обстоятельствам покинул Тбилиси и в поисках работы приехал в Москву; недолгое время служил в Театре промкооперации. На актёрской бирже он встретил Товстоногова, который только что был назначен главным режиссёром Ленинградского театра им. Ленинского комсомола и пригласил в свой новый театр Лебедева[5]. На этой сцене актёр дебютировал в роли Сани Григорьева в спектакле по роману В. Каверина «Два капитана»; за вторую свою роль — Сталина в спектакле «Из искры…» — вместе с режиссёром-постановщиком, Г. Товстоноговым, был в 1950 году удостоен Сталинской премии I степени[6].

В 1956 году вместе с Товстоноговым Евгений Лебедев перешёл в Большой драматический театр им. М. Горького (с 1992 — имени Г. А. Товстоногова), где служил до конца жизни[2]. Среди лучших ролей — Рогожин в легендарном товстоноговском «Идиоте», Монахов в «Варварах» и Бессеменов в «Мещанах» А. М. Горького, гротескная роль Артуро Уи в спектакле по пьесе Б. Брехта «Карьера Артуро Уи», Холстомер в «Истории лошади»[2]. «Он был, — пишет Н. Старосельская, — не просто артистом Товстоногова, но его близким человеком, одноприродным, в каком-то смысле необходимым и, может быть, порой единственным выразителем чёткой, сконцентрированной режиссёрской мысли, пропущенной через открытую эмоцию, через театральную зрелищность»[7].

Евгений Лебедев много снимался в кино; дебютировал в 1952 году в небольшой роли Кощея Бессмертного в фильме Григория Рошаля «Римский-Корсаков». В 1955 году сыграл Ромашова в первой экранизации романа В. Каверина «Два капитана». За исполнение роли Королёва в фильме «Блокада» был удостоен в 1980 году Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых[2]

На протяжении многих лет Лебедев преподавал актёрское мастерство в Ленинградском театральном институте, с 1958 года был доцентом[2].

Умер актёр 9 июня 1997 года и был похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волковского кладбища[2].

Евгений Алексеевич родился 2 января 1917 года в городке Балаково, Саратовская область. Будущему актеру было уготовано тяжелое детство. Лебедев-старший состоял в духовном сане, что приравнивало его к врагам народа. Желая хоть как-то облегчить жизнь мальчика, родители отправили его в Самару под опеку деда. Евгению на тот момент исполнилось десять лет, однако он уже прекрасно понимал, почему лучше скрывать свое происхождение. После окончания средней школы Лебедев продолжил обучение в самарской Школе фабрично-заводского ученичества. Вскоре он увлекся художественной самодеятельностью, а в начале тридцатых годов стал выступать в Театре рабочей молодежи. Впрочем, когда руководство узнало о родителях юноши, его буквально выгнали со сцены.

Лебедев, несколько разбитый несправедливым отношением к себе, все-таки не сдался и продолжил актерский путь, переехав из Самары в Москву, где поступил в студию при Театре Красной армии. Через три года он прошел конкурс в знаменитый ГИТИС, носивший в то время название «Центральный Техникум Театрального Искусства». После выпуска Евгений Алексеевич по распределению уехал в Тбилиси, где присоединился к труппе Театра Юного Зрителя. В Грузии актер пережил Великую Отечественную войну. Несмотря на то, что Лебедев стал одним из первых лиц местного театра и обрел верных поклонников, он не переставал скучать по родине. Мечта о возвращении в Россию осуществилась в конце сороковых годов.

Вновь оказавшись в Москве, артист устроился в театр Промкооперации. Однако здесь он задержался ненадолго, так как вскоре получил приглашение в ленинградский «Ленком», откуда впоследствии перебрался в Большой драматический театр имени Максима Горького. Через некоторое время театр переименовали в честь Георгия Товстоногова, с которым Лебедева связывали не только годы близкой дружбы, но и родственные отношения: Евгений Алексеевич женил на сестре знаменитого режиссера Нателле.

Кинодебют Лебедева состоялся в 1955 году в драматической ленте Фридриха Эрмлера «Неоконченная повесть». Следом артист появился в таких советских хитах, как «Поднятая целина», «Иду на грозу», «Свадьба в Малиновке», «Записки сумасшедшего», «Странные люди», «Отпуск, который не состоялся» и многих других. На протяжении многолетней карьеры актеру редко доставались ведущие роли, но даже герои второго плана в его исполнении завоевывали любовь зрителей. Свою последнюю роль в кино Евгений Алексеевич исполнил в 1993 году в мелодраме Ольги Жуковой «Танго на Дворцовой площади». Спустя четыре года он скончался в возрасте восьмидесяти лет и был похоронен в Санкт-Петербурге.

Творчество

Роли в театре

Тбилисский ТЮЗ

- «Бедность не порок» А. Н. Островского — Митя

- «Как закалялась сталь» Н. А. Островского — Павел Корчагин

- «Свои люди — сочтёмся» А. Н. Островского — Подхалюзин

- «Недоросль» Д. Фонвизина — Митрофанушка

- «Василиса Прекрасная» Е. Черняк — Баба-Яга

- «Слуга двух господ» К. Гольдони — Труффальдино

- «Молодая гвардия» по А. Фадееву — Сергей Тюленин

Ленинградский театр им. Ленинского комсомола

- 1949 — «Два капитана» В. Каверина и З. Юдкевича — Саня Григорьев

- 1949 — «Из искры…» Ш. Дадиани; режиссёр Г. А. Товстоногов — Сталин

- 1950 — «Студенты» В. А. Лифшица; режиссёр Г. А. Товстоногов — Саватеев

- 1951 — «Гроза» А. Н. Островского; режиссёр Г. А. Товстоногов — Тихон

- 1951 — «Аленький цветочек» С. Аксакова — Баба-Яга

- 1954 — «На улице Счастливой» Ю. Я. Принцева; режиссёр Г. А. Товстоногов — Степан Барабаш

Большой драматический театр имени М.Горького

- 1956 — «Безымянная звезда» М. Себастьяна. Режиссёр Г. А. Товстоногов — мадемуазель Куку

- 1957 — «Метелица» В. Ф. Пановой. Режиссёр М. В. Сулимов — Балютин

- 1957 — Достигаев и другие А. М. Горького. Режиссёр Н. С. Рашевская (возобновоение)— Алексей Матвеевич Губин

- 1957 — «Идиот» по роману Ф. М. Достоевского. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Рогожин

- 1958 — «Дали неоглядные» Н. Е. Вирты. Постановка И. П. Владимирова и Р. А. Сироты — Стёпкин

- 1959 — «Варвары» М. Горького. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Монахов

- 1960 — «Неравный бой» В. С. Розова. Режиссёр 3. Я. Корогодский — Григорий Степанович

- 1960 — «Гибель эскадры» А. Е. Корнейчука. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Боцман Кобза

- 1961 — «Океан» А. Штейна. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Миничев

- 1961 — «Моя старшая сестра» А. М. Володина. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Ухов

- 1963 — «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта. Режиссёр Э. Аксер — Артуро Уи

- 1966 — «Мещане» М. Горького. Режиссёр Г. А. Товстоногов — Бессеменов

- 1969 — Правду! Ничего, кроме правды! Д. Аля. Режиссёр Георгий Товстоногов — Авраам Линкольн

- 1969 — «Король Генрих IV» У. Шекспира. Постановка и оформление Г. А. Товстоногова — Фальстаф

- 1971 — «Тоот, другие и майор» И. Эркеня. Постановка Г. А. Товстоногова — Тоот

- 1974 — «Энергичные люди» В. М. Шукшина Режиссёр Георгий Товстоногов — Аристарх Петрович Кузькин

- 1975 — «История лошади» по рассказу Л. Н. Толстого. Режиссёр Георгий Товстоногов — Холстомер

- 1976 — «Дачники» А. М. Горького. Постановка Г. А. Товстоногова — Двоеточие

- 1981 — «Оптимистическая трагедия» B. Вишневского. Постановка Г. А. Товстоногова — Вожак

- 1982 — «Дядя Ваня» А. П. Чехова. Режиссёр Г. А. Товстоногов — профессор Серебряков

- 1985 — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского. Постановка Г. А. Товстоногова — Крутицкий

- 1986 — «Иван» А. Кудрявцева. Постановка Г. А. Товстоногова

- 1987 — «На дне» А. М. Горького. Постановка Г. А. Товстоногова — Лука

- 1996 — «Фома» по Ф. М. Достоевскому

Малый драматический театр

- 1992 — «Любовь под вязами» Ю. О’Нила — Эфраим Кэббот

- 1994 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Фирс

Работы на телевидении

- 1968 — «Записки сумасшедшего» (телеспектакль), по Н. В. Гоголю; постановка Александра Белинского — Поприщин

- 1969 — «Смерть Вазир-Мухтара» по одноимённому роману Ю. Тынянова (телеспектакль); постановка Р. Сироты и В. Рецептера — граф Паскевич

- 1973 — «А. П. Чехов. Сценки» (телеспектакль); постановка Г. А. Товстоноова

- 1996 — «Театр Чехонте. Картинки из недавнего прошлого» (телеспектакль); постановка Игоря Масленникова — Гурий Алексеевич Нянин

Фильмография

|

|

Озвучивание мультфильмов

|

Звания и награды

- Заслуженный артист РСФСР (22 декабря 1953)

- Народный артист РСФСР (26 июля 1962)

- Народный артист СССР (20 февраля 1968)

- Герой Социалистического Труда (1987)

- Два ордена Ленина (1971, 1987)

- Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1997)— за большой вклад в развитие театрального искусства [8]

- Медаль «За оборону Кавказа» (1945)

- Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)

- Медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1957)

- Орден Трудового Красного Знамени (1977)

- Нагрудный знак «За заслуги перед польской культурой» (1979)

- Медаль «Ветеран труда» (1984)

- Ленинская премия (1986) — за театральные работы последних лет

- Сталинская премия первой степени (1950) — за исполнение роли И. В. Сталина в спектакле «Из искры…» Ш. Н. Дадиани

- Государственная премия СССР (1968) — за исполнение роли Василия Васильевича Бессеменова в спектакле «Мещане» в БДТ им. М. Горького

- Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1980) — за исполнение роли Королёва в фильме «Блокада» (1973, 1977)[2].

- Приз «Золотая нимфа» Международного фестиваля в Монте-Карло (1977, за участие в фильме «Блокада»)[2].

- Премия КГБ СССР в области литературы и искусства I степени (1984, за участие в фильме «Синдикат-2» (роль террориста Савинкова))

- Премия мэра Санкт-Петербурга А.Собчака «За выдающиеся заслуги в развитии культуры» (1994)

- Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит» — специальная премия «За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру» (1996)[2].

- Приз Кинофестиваля в Мар-дель-Плата за лучшую мужскую роль (1966, Аргентина) — за фильм «Последний месяц осени»

- Почётный гражданин г. Балаково (1987)[3]

- Почётный гражданин г. Тбилиси (1992)[3]

- Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1996)[2].

Лебедев, Евгений Алексеевич

Евгений Лебедев родился в Балаково (ныне — в Саратовской области), в семье диакона Иоанно-Богословской церкви Алексия Михайловича Лебедева и его жены Зинаиды Ивановны,[4] и в дальнейшем был вынужден скрывать своё происхождение[5][6].

В середине 1920-х годов Лебедевы были вынуждены покинуть родное Балаково и пытались устроиться в других местах Саратовской области. С 1927 года Евгений воспитывался у деда в Самаре, учился в средней школе № 13 имени В. Чапаева, затем в ФЗУ при , участвовал в заводской художественной самодеятельности. В 1932 году поступил в ТРАМе в Самаре[5]. Кто-то донёс в милицию, что в театре работает поповский сын, ему грозила ссылка в трудовой лагерь. Поэтому, в 1934 году «поповскому сыну» пришлось покинуть Самару[6]. Поселился в Москве, работал в театральной студии при Театре Красной армии, учился у А. М. Петрова[7]. С родителями Лебедеву приходилось встречаться тайно. По отцовскому совету Евгений выдавал себя в Москве за круглого сироту, который лишился родителей в 1921 году.

В 1934 году — одновременно с актёрской учёбой — работал разнорабочим на Московском маслобойном заводе. Затем в 1935—1936 гг. — разнорабочий на стройке, в 1936—1937 гг. — вальцовщик на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». В 1936—1937 годах учился в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне — Российский институт театрального искусства — ГИТИС), с 1937 года — на курсе В. В. Готовцева в театральном училище при Камерном театре (после объединения с другими театральными школами в 1938 году — Московское городское театральное училище при Театре Революции), которое окончил в 1940 году[5][8].

Последняя встреча с отцом состоялась незадолго до его ареста. В то времена он стал не просто «поповским сыном», а сыном «врага народа»: в сентябре 1937 года его отец был репрессирован, годом позже арестовали и расстреляли мать[5]. Лебедев теперь реально осиротел и остался с маленькой сестрёнкой Ниной. Чтобы обоим выжить, ему пришлось пристроить свою сестру в детский дом, сказав, что эту девочку он подобрал на улице. Много лет спустя Евгений Алексеевич разыскал свою сестру.[9]

В Тбилиси

С 1940 года служил в Тбилисском русском театре юного зрителя имени Л. М. Кагановича (ныне Центральный детский театр имени Н. Думбадзе), где через несколько лет стал ведущим актёром. Уже в первые годы раскрылась разносторонность его дарования: на сцене ТЮЗа играл Павла Корчагина

и Сергея Тюленина , героев Д. Фонвизина и А. Островского, и даже Бабу-Ягу в сказке Е. Черняк «Василиса Прекрасная»[5]. В Тбилиси познакомился с Г. А. Товстоноговым, у матери которого снимал комнату[10] и с которым будет связана вся дальнейшая его творческая судьба[5].

В годы Великой Отечественной войны вместе с группой артистов театра выступал с концертами в воинских подразделениях и госпиталях, за что был награждён медалями «За оборону Кавказа» (1945) и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946)[6].

В 1942—1943 годах преподавал актёрское мастерство в Грузинском театральном институте, в классе Г. А. Товстоногова[5].

В Ленинграде

В 1949 году по личным обстоятельствам покинул Тбилиси и в поисках работы приехал в Москву. Недолгое время служил в Театре промкооперации. На актёрской бирже встретил Г. А. Товстоногова, который только что был назначен главным режиссёром Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (ныне Балтийский дом) и который пригласил его в свой новый театр[11]. На этой сцене актёр дебютировал в роли Сани Григорьева

в спектакле по роману В. Каверина «Два капитана»; за вторую свою работу — роль Сталина в пьесе «Из искры…» Ш. Н. Дадиани — вместе с режиссёром-постановщиком Г. А. Товстоноговым был в 1950 году удостоен Сталинской премии I-й степени[12]. В 1950 году женился на знакомой ещё по Грузии сестре режиссёра Г. А. Товстоногова — Нателе (Натэлле) Александровне Товстоноговой. Семье дали квартиру рядом с квартирой Георгия Александровича, и вскоре в стене была прорублена общая межквартирная дверь.

В 1956 году вместе с Г. А. Товстоноговым перешёл в Большой драматический театр им. М. Горького (с 1992 — имени Г. А. Товстоногова), в котором прослужил до конца жизни[5]. Среди лучших ролей — Рогожин

в легендарном товстоноговском «Идиоте» по Ф. М. Достоевскому, Монахов в «Варварах» и Бессемёнов в «Мещанах» А. М. Горького, гротескная роль Артуро Уи в спектакле по пьесе Б. Брехта «Карьера Артуро Уи», Холстомер в «Истории лошади» по Л. Н. Толстому[5]. «Он был, — пишет Н. Старосельская, — не просто артистом Товстоногова, но его близким человеком, одноприродным, в каком-то смысле необходимым и, может быть, порой единственным выразителем чёткой, сконцентрированной режиссёрской мысли, пропущенной через открытую эмоцию, через театральную зрелищность»[13].

Много снимался в кино. Дебютировал в 1952 году в небольшой роли Кощея Бессмертного

в фильме Г. Л. Рошаля «Римский-Корсаков». В 1955 году сыграл Ромашова в первой экранизации романа В. Каверина «Два капитана». За исполнение роли Королёва в фильме «Блокада» был удостоен в 1980 году Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых[5] Могила Евгения Лебедева и Нателы Товстоноговой на Литераторских мостках в Санкт-Петербурге. В 1958—1966 и 1973—1974 годах преподавал актёрское мастерство в Ленинградском театральном институте им. А. Н. Островского (с 1962 года — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, ныне — Российский государственный институт сценических искусств), с 1958 года — доцент[5].

Евгений Лебедев обладал также литературным даром. Он оставил после себя автобиографические рассказы, дневники, эссе, письма и заметки. Лебедев был физически крепким человеком, но перенёс инсульт с потерей речи. Ему удалось восстановиться и вернуться к жизни, практически заново научившись говорить и двигаться. В январе 1997 года актёр с размахом отмечал свой 80-летний юбилей. Бенефис артиста прошёл с аншлагом[9].

Умер актёр 9 июня 1997 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища[5].

Семья

- 1-й брак: Наталья Петрова, актриса.

- Дочь — Ирина Евгеньевна Лебедева (род. 1939).

- 2-й брак: Натела Александровна Товстоногова (1926—2013), сестра Г. А. Товстоногова

- Сын — Алексей Евгеньевич Лебедев (род. 1952), кинорежиссёр.

Примечания

- Евгений Алексеевич Лебедев — статья из Большой советской энциклопедии.

- ↑ 12345678910111213141516 [bdt.spb.ru/о-театре/память/лебедев-евгений-алексеевич/ Лебедев Евгений Алексеевич]. О театре. Память . БДТ им. Г. А. Товстоногова (официальный сайт). Проверено 10 мая 2021.

- ↑ 12345 [www.teatrbalakovo.ru/index.php?vm=20 Евгений Алексеевич Лебедев]. Балаковский драматический театр имени Е.А. Лебедева (официальный сайт). Проверено 2 июля 2012. [www.webcitation.org/69gzVzwWv Архивировано из первоисточника 5 августа 2012].

- П. Нин. Лебедев, Евгений Алексеевич // Театральная энциклопедия (под ред. П. А. Маркова). — М.: Советская энциклопедия, 1963. — Т. 3.

- Старосельская, 2004, с. 294.

- Старосельская, 2004, с. 89, 401.

- Старосельская, 2004, с. 373.

- [graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1136722 УКАЗ Президента РФ от 15.01.1997 N 6 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»]

- [www.teatrbalakovo.ru/index.php?vm=24 История]. Балаковский драматический театр имени Е. А. Лебедева (официальный сайт). Проверено 2 июля 2012. [www.webcitation.org/69gzWypnw Архивировано из первоисточника 5 августа 2012].

Театр

Евгений Лебедев любил учиться театральному мастерству. Сначала он поступил в ГИТИС, а затем в Московское городское театральное училище при театре революции.

Фото – личный архив Евгения Лебедева

Во время войны актер в компании коллег играл спектакли в воинских частях. Еще Евгений был преподавателем актерского мастерства в Грузинском театральном институте.

Снова оказаться в Москве актер смог только к 1949 году. Его позвали играть в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Лебедев принял это предложение, а через семь лет стал служить в Большом драматическом театре имени Горького, где и проработал до конца жизни.

Отрывок, характеризующий Лебедев, Евгений Алексеевич

Анатоль весьма скоро бросил свою жену и за деньги, которые он условился высылать тестю, выговорил себе право слыть за холостого человека. Анатоль был всегда доволен своим положением, собою и другими. Он был инстинктивно всем существом своим убежден в том, что ему нельзя было жить иначе, чем как он жил, и что он никогда в жизни не сделал ничего дурного. Он не был в состоянии обдумать ни того, как его поступки могут отозваться на других, ни того, что может выйти из такого или такого его поступка. Он был убежден, что как утка сотворена так, что она всегда должна жить в воде, так и он сотворен Богом так, что должен жить в тридцать тысяч дохода и занимать всегда высшее положение в обществе. Он так твердо верил в это, что, глядя на него, и другие были убеждены в этом и не отказывали ему ни в высшем положении в свете, ни в деньгах, которые он, очевидно, без отдачи занимал у встречного и поперечного. Он не был игрок, по крайней мере никогда не желал выигрыша. Он не был тщеславен. Ему было совершенно всё равно, что бы об нем ни думали. Еще менее он мог быть повинен в честолюбии. Он несколько раз дразнил отца, портя свою карьеру, и смеялся над всеми почестями. Он был не скуп и не отказывал никому, кто просил у него. Одно, что он любил, это было веселье и женщины, и так как по его понятиям в этих вкусах не было ничего неблагородного, а обдумать то, что выходило для других людей из удовлетворения его вкусов, он не мог, то в душе своей он считал себя безукоризненным человеком, искренно презирал подлецов и дурных людей и с спокойной совестью высоко носил голову. У кутил, у этих мужских магдалин, есть тайное чувство сознания невинности, такое же, как и у магдалин женщин, основанное на той же надежде прощения. «Ей всё простится, потому что она много любила, и ему всё простится, потому что он много веселился». Долохов, в этом году появившийся опять в Москве после своего изгнания и персидских похождений, и ведший роскошную игорную и кутежную жизнь, сблизился с старым петербургским товарищем Курагиным и пользовался им для своих целей. Анатоль искренно любил Долохова за его ум и удальство. Долохов, которому были нужны имя, знатность, связи Анатоля Курагина для приманки в свое игорное общество богатых молодых людей, не давая ему этого чувствовать, пользовался и забавлялся Курагиным. Кроме расчета, по которому ему был нужен Анатоль, самый процесс управления чужою волей был наслаждением, привычкой и потребностью для Долохова. Наташа произвела сильное впечатление на Курагина. Он за ужином после театра с приемами знатока разобрал перед Долоховым достоинство ее рук, плеч, ног и волос, и объявил свое решение приволокнуться за нею. Что могло выйти из этого ухаживанья – Анатоль не мог обдумать и знать, как он никогда не знал того, что выйдет из каждого его поступка. – Хороша, брат, да не про нас, – сказал ему Долохов. – Я скажу сестре, чтобы она позвала ее обедать, – сказал Анатоль. – А? – Ты подожди лучше, когда замуж выйдет… – Ты знаешь, – сказал Анатоль, – j’adore les petites filles: [обожаю девочек:] – сейчас потеряется. – Ты уж попался раз на petite fille [девочке], – сказал Долохов, знавший про женитьбу Анатоля. – Смотри! – Ну уж два раза нельзя! А? – сказал Анатоль, добродушно смеясь. Следующий после театра день Ростовы никуда не ездили и никто не приезжал к ним. Марья Дмитриевна о чем то, скрывая от Наташи, переговаривалась с ее отцом. Наташа догадывалась, что они говорили о старом князе и что то придумывали, и ее беспокоило и оскорбляло это. Она всякую минуту ждала князя Андрея, и два раза в этот день посылала дворника на Вздвиженку узнавать, не приехал ли он. Он не приезжал. Ей было теперь тяжеле, чем первые дни своего приезда. К нетерпению и грусти ее о нем присоединились неприятное воспоминание о свидании с княжной Марьей и с старым князем, и страх и беспокойство, которым она не знала причины. Ей всё казалось, что или он никогда не приедет, или что прежде, чем он приедет, с ней случится что нибудь. Она не могла, как прежде, спокойно и продолжительно, одна сама с собой думать о нем. Как только она начинала думать о нем, к воспоминанию о нем присоединялось воспоминание о старом князе, о княжне Марье и о последнем спектакле, и о Курагине. Ей опять представлялся вопрос, не виновата ли она, не нарушена ли уже ее верность князю Андрею, и опять она заставала себя до малейших подробностей воспоминающею каждое слово, каждый жест, каждый оттенок игры выражения на лице этого человека, умевшего возбудить в ней непонятное для нее и страшное чувство. На взгляд домашних, Наташа казалась оживленнее обыкновенного, но она далеко была не так спокойна и счастлива, как была прежде. В воскресение утром Марья Дмитриевна пригласила своих гостей к обедни в свой приход Успенья на Могильцах. – Я этих модных церквей не люблю, – говорила она, видимо гордясь своим свободомыслием. – Везде Бог один. Поп у нас прекрасный, служит прилично, так это благородно, и дьякон тоже. Разве от этого святость какая, что концерты на клиросе поют? Не люблю, одно баловство! Марья Дмитриевна любила воскресные дни и умела праздновать их. Дом ее бывал весь вымыт и вычищен в субботу; люди и она не работали, все были празднично разряжены, и все бывали у обедни. К господскому обеду прибавлялись кушанья, и людям давалась водка и жареный гусь или поросенок. Но ни на чем во всем доме так не бывал заметен праздник, как на широком, строгом лице Марьи Дмитриевны, в этот день принимавшем неизменяемое выражение торжественности. Когда напились кофе после обедни, в гостиной с снятыми чехлами, Марье Дмитриевне доложили, что карета готова, и она с строгим видом, одетая в парадную шаль, в которой она делала визиты, поднялась и объявила, что едет к князю Николаю Андреевичу Болконскому, чтобы объясниться с ним насчет Наташи. После отъезда Марьи Дмитриевны, к Ростовым приехала модистка от мадам Шальме, и Наташа, затворив дверь в соседней с гостиной комнате, очень довольная развлечением, занялась примериваньем новых платьев. В то время как она, надев сметанный на живую нитку еще без рукавов лиф и загибая голову, гляделась в зеркало, как сидит спинка, она услыхала в гостиной оживленные звуки голоса отца и другого, женского голоса, который заставил ее покраснеть. Это был голос Элен. Не успела Наташа снять примериваемый лиф, как дверь отворилась и в комнату вошла графиня Безухая, сияющая добродушной и ласковой улыбкой, в темнолиловом, с высоким воротом, бархатном платье. – Ah, ma delicieuse! [О, моя прелестная!] – сказала она красневшей Наташе. – Charmante! [Очаровательна!] Нет, это ни на что не похоже, мой милый граф, – сказала она вошедшему за ней Илье Андреичу. – Как жить в Москве и никуда не ездить? Нет, я от вас не отстану! Нынче вечером у меня m lle Georges декламирует и соберутся кое кто; и если вы не привезете своих красавиц, которые лучше m lle Georges, то я вас знать не хочу. Мужа нет, он уехал в Тверь, а то бы я его за вами прислала. Непременно приезжайте, непременно, в девятом часу. – Она кивнула головой знакомой модистке, почтительно присевшей ей, и села на кресло подле зеркала, живописно раскинув складки своего бархатного платья. Она не переставала добродушно и весело болтать, беспрестанно восхищаясь красотой Наташи. Она рассмотрела ее платья и похвалила их, похвалилась и своим новым платьем en gaz metallique, [из газа цвета металла,] которое она получила из Парижа и советовала Наташе сделать такое же. – Впрочем, вам все идет, моя прелестная, – говорила она. С лица Наташи не сходила улыбка удовольствия. Она чувствовала себя счастливой и расцветающей под похвалами этой милой графини Безуховой, казавшейся ей прежде такой неприступной и важной дамой, и бывшей теперь такой доброй с нею. Наташе стало весело и она чувствовала себя почти влюбленной в эту такую красивую и такую добродушную женщину. Элен с своей стороны искренно восхищалась Наташей и желала повеселить ее. Анатоль просил ее свести его с Наташей, и для этого она приехала к Ростовым. Мысль свести брата с Наташей забавляла ее. Несмотря на то, что прежде у нее была досада на Наташу за то, что она в Петербурге отбила у нее Бориса, она теперь и не думала об этом, и всей душой, по своему, желала добра Наташе. Уезжая от Ростовых, она отозвала в сторону свою protegee. – Вчера брат обедал у меня – мы помирали со смеху – ничего не ест и вздыхает по вас, моя прелесть. Il est fou, mais fou amoureux de vous, ma chere. [Он сходит с ума, но сходит с ума от любви к вам, моя милая.] Наташа багрово покраснела услыхав эти слова. – Как краснеет, как краснеет, ma delicieuse! [моя прелесть!] – проговорила Элен. – Непременно приезжайте. Si vous aimez quelqu’un, ma delicieuse, ce n’est pas une raison pour se cloitrer. Si meme vous etes promise, je suis sure que votre рromis aurait desire que vous alliez dans le monde en son absence plutot que de deperir d’ennui. [Из того, что вы любите кого нибудь, моя прелестная, никак не следует жить монашенкой. Даже если вы невеста, я уверена, что ваш жених предпочел бы, чтобы вы в его отсутствии выезжали в свет, чем погибали со скуки.] «Стало быть она знает, что я невеста, стало быть и oни с мужем, с Пьером, с этим справедливым Пьером, думала Наташа, говорили и смеялись про это. Стало быть это ничего». И опять под влиянием Элен то, что прежде представлялось страшным, показалось простым и естественным. «И она такая grande dame, [важная барыня,] такая милая и так видно всей душой любит меня, думала Наташа. И отчего не веселиться?» думала Наташа, удивленными, широко раскрытыми глазами глядя на Элен. К обеду вернулась Марья Дмитриевна, молчаливая и серьезная, очевидно понесшая поражение у старого князя. Она была еще слишком взволнована от происшедшего столкновения, чтобы быть в силах спокойно рассказать дело. На вопрос графа она отвечала, что всё хорошо и что она завтра расскажет. Узнав о посещении графини Безуховой и приглашении на вечер, Марья Дмитриевна сказала: – С Безуховой водиться я не люблю и не посоветую; ну, да уж если обещала, поезжай, рассеешься, – прибавила она, обращаясь к Наташе. Граф Илья Андреич повез своих девиц к графине Безуховой. На вечере было довольно много народу. Но всё общество было почти незнакомо Наташе. Граф Илья Андреич с неудовольствием заметил, что всё это общество состояло преимущественно из мужчин и дам, известных вольностью обращения. M lle Georges, окруженная молодежью, стояла в углу гостиной. Было несколько французов и между ними Метивье, бывший, со времени приезда Элен, домашним человеком у нее. Граф Илья Андреич решился не садиться за карты, не отходить от дочерей и уехать как только кончится представление Georges. Анатоль очевидно у двери ожидал входа Ростовых. Он, тотчас же поздоровавшись с графом, подошел к Наташе и пошел за ней. Как только Наташа его увидала, тоже как и в театре, чувство тщеславного удовольствия, что она нравится ему и страха от отсутствия нравственных преград между ею и им, охватило ее. Элен радостно приняла Наташу и громко восхищалась ее красотой и туалетом. Вскоре после их приезда, m lle Georges вышла из комнаты, чтобы одеться. В гостиной стали расстанавливать стулья и усаживаться. Анатоль подвинул Наташе стул и хотел сесть подле, но граф, не спускавший глаз с Наташи, сел подле нее. Анатоль сел сзади. M lle Georges с оголенными, с ямочками, толстыми руками, в красной шали, надетой на одно плечо, вышла в оставленное для нее пустое пространство между кресел и остановилась в ненатуральной позе. Послышался восторженный шопот. M lle Georges строго и мрачно оглянула публику и начала говорить по французски какие то стихи, где речь шла о ее преступной любви к своему сыну. Она местами возвышала голос, местами шептала, торжественно поднимая голову, местами останавливалась и хрипела, выкатывая глаза. – Adorable, divin, delicieux! [Восхитительно, божественно, чудесно!] – слышалось со всех сторон. Наташа смотрела на толстую Georges, но ничего не слышала, не видела и не понимала ничего из того, что делалось перед ней; она только чувствовала себя опять вполне безвозвратно в том странном, безумном мире, столь далеком от прежнего, в том мире, в котором нельзя было знать, что хорошо, что дурно, что разумно и что безумно. Позади ее сидел Анатоль, и она, чувствуя его близость, испуганно ждала чего то. После первого монолога всё общество встало и окружило m lle Georges, выражая ей свой восторг. – Как она хороша! – сказала Наташа отцу, который вместе с другими встал и сквозь толпу подвигался к актрисе. – Я не нахожу, глядя на вас, – сказал Анатоль, следуя за Наташей. Он сказал это в такое время, когда она одна могла его слышать. – Вы прелестны… с той минуты, как я увидал вас, я не переставал…. – Пойдем, пойдем, Наташа, – сказал граф, возвращаясь за дочерью. – Как хороша! Наташа ничего не говоря подошла к отцу и вопросительно удивленными глазами смотрела на него. После нескольких приемов декламации m lle Georges уехала и графиня Безухая попросила общество в залу. Граф хотел уехать, но Элен умоляла не испортить ее импровизированный бал. Ростовы остались. Анатоль пригласил Наташу на вальс и во время вальса он, пожимая ее стан и руку, сказал ей, что она ravissante [обворожительна] и что он любит ее. Во время экосеза, который она опять танцовала с Курагиным, когда они остались одни, Анатоль ничего не говорил ей и только смотрел на нее. Наташа была в сомнении, не во сне ли она видела то, что он сказал ей во время вальса. В конце первой фигуры он опять пожал ей руку. Наташа подняла на него испуганные глаза, но такое самоуверенно нежное выражение было в его ласковом взгляде и улыбке, что она не могла глядя на него сказать того, что она имела сказать ему. Она опустила глаза. – Не говорите мне таких вещей, я обручена и люблю другого, – проговорила она быстро… – Она взглянула на него. Анатоль не смутился и не огорчился тем, что она сказала. – Не говорите мне про это. Что мне зa дело? – сказал он. – Я говорю, что безумно, безумно влюблен в вас. Разве я виноват, что вы восхитительны? Нам начинать. Наташа, оживленная и тревожная, широко раскрытыми, испуганными глазами смотрела вокруг себя и казалась веселее чем обыкновенно. Она почти ничего не помнила из того, что было в этот вечер. Танцовали экосез и грос фатер, отец приглашал ее уехать, она просила остаться. Где бы она ни была, с кем бы ни говорила, она чувствовала на себе его взгляд. Потом она помнила, что попросила у отца позволения выйти в уборную оправить платье, что Элен вышла за ней, говорила ей смеясь о любви ее брата и что в маленькой диванной ей опять встретился Анатоль, что Элен куда то исчезла, они остались вдвоем и Анатоль, взяв ее за руку, нежным голосом сказал: – Я не могу к вам ездить, но неужели я никогда не увижу вас? Я безумно люблю вас. Неужели никогда?… – и он, заслоняя ей дорогу, приближал свое лицо к ее лицу. Блестящие, большие, мужские глаза его так близки были от ее глаз, что она не видела ничего кроме этих глаз. – Натали?! – прошептал вопросительно его голос, и кто то больно сжимал ее руки. – Натали?! «Я ничего не понимаю, мне нечего говорить», сказал ее взгляд. Горячие губы прижались к ее губам и в ту же минуту она почувствовала себя опять свободною, и в комнате послышался шум шагов и платья Элен. Наташа оглянулась на Элен, потом, красная и дрожащая, взглянула на него испуганно вопросительно и пошла к двери. – Un mot, un seul, au nom de Dieu, [Одно слово, только одно, ради Бога,] – говорил Анатоль. Она остановилась. Ей так нужно было, чтобы он сказал это слово, которое бы объяснило ей то, что случилось и на которое она бы ему ответила. – Nathalie, un mot, un seul, – всё повторял он, видимо не зная, что сказать и повторял его до тех пор, пока к ним подошла Элен. Элен вместе с Наташей опять вышла в гостиную. Не оставшись ужинать, Ростовы уехали. Вернувшись домой, Наташа не спала всю ночь: ее мучил неразрешимый вопрос, кого она любила, Анатоля или князя Андрея. Князя Андрея она любила – она помнила ясно, как сильно она любила его. Но Анатоля она любила тоже, это было несомненно. «Иначе, разве бы всё это могло быть?» думала она. «Ежели я могла после этого, прощаясь с ним, улыбкой ответить на его улыбку, ежели я могла допустить до этого, то значит, что я с первой минуты полюбила его. Значит, он добр, благороден и прекрасен, и нельзя было не полюбить его. Что же мне делать, когда я люблю его и люблю другого?» говорила она себе, не находя ответов на эти страшные вопросы. Пришло утро с его заботами и суетой. Все встали, задвигались, заговорили, опять пришли модистки, опять вышла Марья Дмитриевна и позвали к чаю. Наташа широко раскрытыми глазами, как будто она хотела перехватить всякий устремленный на нее взгляд, беспокойно оглядывалась на всех и старалась казаться такою же, какою она была всегда. После завтрака Марья Дмитриевна (это было лучшее время ее), сев на свое кресло, подозвала к себе Наташу и старого графа. – Ну с, друзья мои, теперь я всё дело обдумала и вот вам мой совет, – начала она. – Вчера, как вы знаете, была я у князя Николая; ну с и поговорила с ним…. Он кричать вздумал. Да меня не перекричишь! Я всё ему выпела! – Да что же он? – спросил граф. – Он то что? сумасброд… слышать не хочет; ну, да что говорить, и так мы бедную девочку измучили, – сказала Марья Дмитриевна. – А совет мой вам, чтобы дела покончить и ехать домой, в Отрадное… и там ждать… – Ах, нет! – вскрикнула Наташа. – Нет, ехать, – сказала Марья Дмитриевна. – И там ждать. – Если жених теперь сюда приедет – без ссоры не обойдется, а он тут один на один с стариком всё переговорит и потом к вам приедет. Илья Андреич одобрил это предложение, тотчас поняв всю разумность его. Ежели старик смягчится, то тем лучше будет приехать к нему в Москву или Лысые Горы, уже после; если нет, то венчаться против его воли можно будет только в Отрадном. – И истинная правда, – сказал он. – Я и жалею, что к нему ездил и ее возил, – сказал старый граф. – Нет, чего ж жалеть? Бывши здесь, нельзя было не сделать почтения. Ну, а не хочет, его дело, – сказала Марья Дмитриевна, что то отыскивая в ридикюле. – Да и приданое готово, чего вам еще ждать; а что не готово, я вам перешлю. Хоть и жалко мне вас, а лучше с Богом поезжайте. – Найдя в ридикюле то, что она искала, она передала Наташе. Это было письмо от княжны Марьи. – Тебе пишет. Как мучается, бедняжка! Она боится, чтобы ты не подумала, что она тебя не любит. – Да она и не любит меня, – сказала Наташа. – Вздор, не говори, – крикнула Марья Дмитриевна. – Никому не поверю; я знаю, что не любит, – смело сказала Наташа, взяв письмо, и в лице ее выразилась сухая и злобная решительность, заставившая Марью Дмитриевну пристальнее посмотреть на нее и нахмуриться. – Ты, матушка, так не отвечай, – сказала она. – Что я говорю, то правда. Напиши ответ. Наташа не отвечала и пошла в свою комнату читать письмо княжны Марьи. Княжна Марья писала, что она была в отчаянии от происшедшего между ними недоразумения. Какие бы ни были чувства ее отца, писала княжна Марья, она просила Наташу верить, что она не могла не любить ее как ту, которую выбрал ее брат, для счастия которого она всем готова была пожертвовать. «Впрочем, писала она, не думайте, чтобы отец мой был дурно расположен к вам. Он больной и старый человек, которого надо извинять; но он добр, великодушен и будет любить ту, которая сделает счастье его сына». Княжна Марья просила далее, чтобы Наташа назначила время, когда она может опять увидеться с ней. Прочтя письмо, Наташа села к письменному столу, чтобы написать ответ: «Chere princesse», [Дорогая княжна,] быстро, механически написала она и остановилась. «Что ж дальше могла написать она после всего того, что было вчера? Да, да, всё это было, и теперь уж всё другое», думала она, сидя над начатым письмом. «Надо отказать ему? Неужели надо? Это ужасно!»… И чтоб не думать этих страшных мыслей, она пошла к Соне и с ней вместе стала разбирать узоры. После обеда Наташа ушла в свою комнату, и опять взяла письмо княжны Марьи. – «Неужели всё уже кончено? подумала она. Неужели так скоро всё это случилось и уничтожило всё прежнее»! Она во всей прежней силе вспоминала свою любовь к князю Андрею и вместе с тем чувствовала, что любила Курагина. Она живо представляла себя женою князя Андрея, представляла себе столько раз повторенную ее воображением картину счастия с ним и вместе с тем, разгораясь от волнения, представляла себе все подробности своего вчерашнего свидания с Анатолем. «Отчего же бы это не могло быть вместе? иногда, в совершенном затмении, думала она. Тогда только я бы была совсем счастлива, а теперь я должна выбрать и ни без одного из обоих я не могу быть счастлива. Одно, думала она, сказать то, что было князю Андрею или скрыть – одинаково невозможно. А с этим ничего не испорчено. Но неужели расстаться навсегда с этим счастьем любви князя Андрея, которым я жила так долго?»